未病について

健康→陰陽のバランスが良い。(20%)

不調→未病(60%)

病人→20%

病状の陰陽

陽→熱っぽい 発汗を伴った炎症 分泌液が粘って黄色

陰→寒気、青白くて難治性の皮膚潰瘍 分泌液が清らかでサラサラ

陰陽バランスの平衡

水(陰)が強すぎると、火(陽)が衰弱する(消えてしまう恐れがある)

火(陽)が強すぎると、水(陰)が損なわれる(蒸発してしまう恐れがある

五行説の漢方医学への影響

🌲→発芽 伸びる 発達する

🔥→温熱 炎 上昇する

⛰️→万物の生長の源 万物は土に帰る

💰→変革 降りる 沈む 統合する

💦→滋養 潤す 下の方向に流れる 冷たいもの

「五臓」とは肝(かん)・心(しん)・脾(ひ)・肺(はい)・腎(じん)の事。

「六腑」は胆(たん)・小腸(しょうちょう)・胃・大腸・膀胱(ぼうこう)・三焦(さんしょう)から成ります。

三焦とは、気と水の通り道だと考えられています。人が生きるために必要な気血水を生成し、貯蔵する役割のある「五臓」に対し、「六腑」は、食べものをどろどろに消化し受け入れ、運び、残ったかすを排泄します。六腑は、食べたものを貯める場所ではなく、食べものが通り抜ける道であり、途中でつまることはありません。五臓は、気血精を満たしているのに対し、六腑は気血を満たすことはありません。精とは人が生きていくために必要な基本となるもので成長・発育をうながします。食べたものは、胃、小腸、膀胱、大腸の順番に送られます。肝でつくられた胆汁は、胆で貯蔵されます。

また、「五臓と六腑」は単独ではなくお互いに助け合いながら機能しています。例えば、胆の機能が正常であれば、肝の機能である精神も安定すると考えます。

また「五臓と六腑」は「陰陽(いんよう)」「表裏(ひょうり)」関係にあります。表裏とは、「五臓と六腑」はつながりがあり、一方の臓腑が弱くなると対になる「六腑」の機能も弱くなるという考えです。例えば、肺と大腸で考えると、肺の機能が弱くなると、カラダの中の空気の循環が悪くなり乾燥するため、大腸に影響し、便秘になりやすくなるといった具合です。他の「五臓・六腑」の表裏の関係は次のようなものがあります。

気とは

人間を生かしているエネルギー、つまり生命力そのもの

食欲から消化吸収まで、生理機能を絶え間なく運動させる力

ウィルスの侵入を防いだり、新陳代謝や生理活動を促進したり、体温を正常に保ったり、血や水をコントロールする。

気滞

「気」の巡りが悪く停滞している状態。主に自律神経系の緊張やコントロールができなく不安定な状態。精神的ストレスでイライラしたり、不安、憂鬱感を感じます。「気」の巡りが悪いので頭痛があったりもします。

あなたがなりやすい症状

- イライラしやすい

- 怒りっぽい

- 憂鬱感がある

- ゲップ、おならが出やすい

- しぶり腹(便が出ないのに便意をもよおす)

自律神経のバランスを整えるための暮らしを・・・

朝起きたら窓を開けてゆっくり10回程度深呼吸を数日続けると、一日を落ち着いたココロではじめられるといわれています。趣味をもって楽しみ、リラックスできる時間をもつのも大切です。体のどこかで「気」が滞っているので、ゆっくりと過ごす時間を作るよう心がけましょう。

気の流れを良くする香りの良いもの

気を全身にめぐらせるのは「肝(かん)」のはたらきなので、肝に良い食材を積極的にとるようにしましょう。すっきりとした香りの良いタマネギ、ハーブなどの野菜や、グレープフルーツ、ミカンなどの柑橘類、酸味のある食べ物がおすすめです。

気虚

「気」が不足している状態。エネルギーが足りていないので、疲れや倦怠感があり、体が冷えます。胃腸も弱く、食欲不振や胃もたれ、軟便・下痢をしやすいほか、体力もなく免疫機能も低下し、風邪を引きやすい傾向にあります。

あなたがなりやすい症状

- 顔色が悪い

- 疲れやすい

- 無気力

- 汗をかきやすい

- 食欲不振

- 声に力がない

エネルギー不足・・・過労は避けて!

とくに元気が足りていないので、仕事や勉強はほどほどにして十分な睡眠をとって過労を避けましょう。軽い運動、空気のおいしいところでの散歩など、楽しめる趣味を見つけるのもおすすめです。なお、胃腸が弱いために食べ物からエネルギーをつくり出せないタイプの人が多いので、消化が良いものを食べ、良く噛んで腹八分目を心がけ、規則正しい食生活を送りましょう。

冷たいものや生ものは避けて!

体が芯から冷えていることが多い気虚の方は、冷たい物や生ものは避け、体を温め消化が良く、胃腸に負担がかからないものを食べましょう。米、イモ、豆、キノコ類や牛肉、鶏肉、豚肉、ウナギ、エビなどがおすすめ

血とは

体を養う栄養素で、全身にその栄養素を運ぶ役割を担う。

臓器、皮膚、骨、髪の毛まで、すべては血によって活かされている

血虚

栄養素である「血」が不足している状態。循環が悪くなることで、全身に栄養が行き渡らないため、貧血の傾向やめまい、しびれやけいれんなどの症状も現れます。また肌がカサカサしたり、抜け毛や白髪が増えたりする傾向があります。

あなたがなりやすい症状

- 皮膚につやがない

- 顔色が悪い

- やせぎみ

- 目がかすむ

- 眠れない

- 貧血

朝食を抜くなど、不規則な生活をしていませんか?

朝食をしっかりとり、激しい運動ではなく、ゆったりウォーキングなど、リラックスできる軽い運動を楽しみながら始めてみましょう。夜更かしや、目の酷使をしないように気をつけましょう。

バランスの良い食事

好きなものだけではなく、いろいろな種類の食材をバランス良くとるよう心がけましょう。不足している「血」を食事から補うため、「血」を増やすはたらきのある色の濃い食べ物、黒ゴマ、黒豆、プルーンなどの黒色食材、ニンジン、トマトなどのビタミン類の多い赤色食材を積極的にとりましょう。そのほか、牡蛎、レバー、ほうれん草なども補血作用に優れています。

瘀血(おけつ)

「血」の巡りが悪くて滞り 、体に栄養素が巡らない状態。巡りが悪いことから、皮膚のトラブル(しみ、くま、ニキビ、肌あれなど)として現れます。また、血行が滞った場所が痛む ことから、肩こりや関節痛、頭痛などもまねきやすい傾向があります。

あなたがなりやすい症状

- アザができやすい

- しみや目の下のくまができやすい

- ニキビができやすい

- しこりができやすい

血行を良くするための生活見直しから!

適度な運動やストレッチを毎日の習慣にしましょう。デスクワークの人は、同じ姿勢を長時間続けないように、適度に休憩を入れて、軽く体操&目を休めましょう。そして、できれば軽い運動で血行を良くし、一日の終わりには、シャワーではなく、湯船にゆっくりつかって体を温めます。たまには温泉に行って、広い湯船でリラックスするのもよいでしょう。

新陳代謝を良くする食材

「血」の流れを促して、新陳代謝を良くするには、体を温めるウナギ、羊肉などの食材がおすすめです。また、タマネギ、ニラなどの香りのある野菜、青魚などは、停滞している「血」を動かすとされています。香辛料を加えるのも効果的です。

水とは

■ 水は赤血球以外の透明な液体で体液や分泌液、尿、浸出液などを指す。 ■ 全身に潤いを与え、臓器や粘膜、筋肉や間接の動きを滑らかにする。 |

水滞

水分代謝が悪く、「水」が体内で停滞している状態。余分な水分が溜まっているので、ぽっちゃり体型で、汗をかきやすく軟便下痢気味の傾向があります。頭や体が重だるく感じやすいのも特徴です。

あなたがなりやすい症状

- むくみ

- 軟便・下痢ぎみ

- にきび、吹き出物がある

- 太り気味

- 汗をかきやすい

- 冷えやすい

冷えに注意! ポカポカ温かい生活を

水分の摂りすぎや冷たい飲み物を避けて、常温か温かいものをとったり、なるべく薄着しないようにしたりすることで、冷えに気をつけて保温を心がけ、体をケアしましょう。適度な運動で汗を流すなど、体にたまった水分を出すことに気をつけましょう。

水の代謝を促すもの

停滞する「水」の偏りをなくして、全身の循環を良くする、小豆、ダイコン、ウメ、リンゴなどがおすすめです。また、体を活性化させる香辛料もよいでしょう。海藻やキノコ類も「水」の動きを良くします。体が冷えないように、紅茶など、適度に温かい飲み物もいっしょにとるように心がけましょう。

陰虚

「水」が足りていなく、体にうるおいがない状態。体をうるおし、熱をさますはたらきのある「水」がないので、熱によるのぼせや口渇が現れます。また皮膚に乾燥感があったり、からぜき、便秘傾向があったりします。

あなたがなりやすい症状

- のぼせ

- ほてり

- からぜき

- 便秘がち

- やせぎみ

- 乾燥肌

夜型生活を送っていませんか?

まず、夜型生活であるなら、そこを見直し、遅くとも日付が変わる前には眠るようにしましょう。また、お酒やタバコは体を乾かしてしまうので、うるおいが足りない陰虚タイプの方は、とくに控えましょう。適度な運動は必要ですが、「水」が足りず、いつも熱さを感じているため、汗のかき過ぎにも注意が必要です。運動後はたっぷりの水分補給もお忘れなく。

辛いもの、熱いものには要注意

水分が不足しがちな陰虚の方は、体を熱くさせる辛味が強いものや熱いものなどは避けましょう。水分を補って体をうるおし、ほてりを冷ます、豚肉、卵、貝類、レンコン、キュウリ、トマトなどの野菜や果物を、積極的にとるようにしましょう

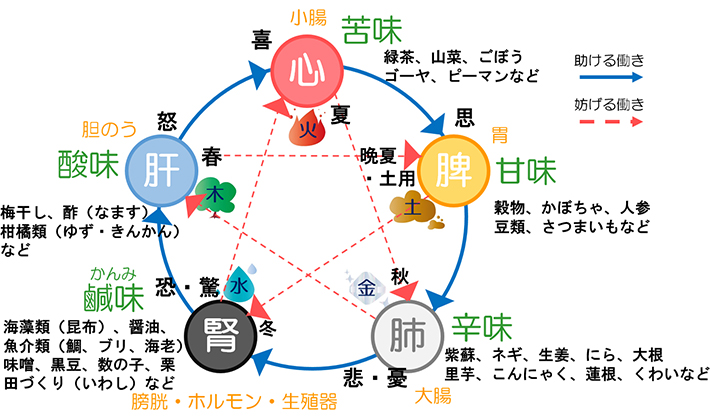

「五行」について

五行でわかるカンタン、体質チェック!

「体質は変わらない」と思われがちですが、日々のちょっとした心がけ次第で改善できます。そのためにも「肩こり・めまい・だるさ」といった身体の不調から、今の体調を知ることが大切です。まずはタイプ別のチェックリストで、自分の体質を理解しましょう。

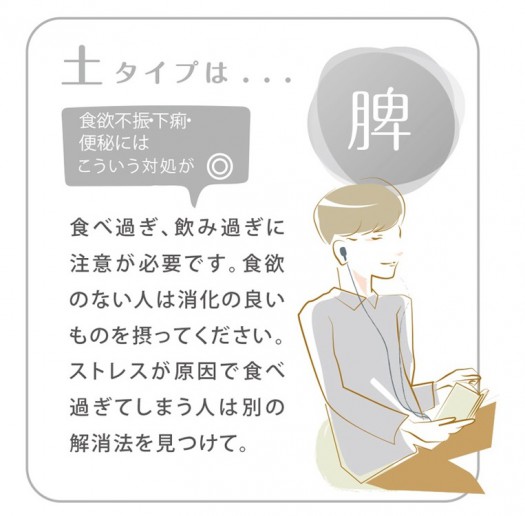

「五行」のタイプ別でみる体質改善法

ちょっとした不調の多くは、生活リズムや食事といった生活習慣の積み重ねが原因。生活の中で感じる主な症状から自分の体質を知り、それに合った生活を心がけることで、体質を改善することができます。どのタイプも適度な運動、正しい食事、十分な睡眠が基本です。

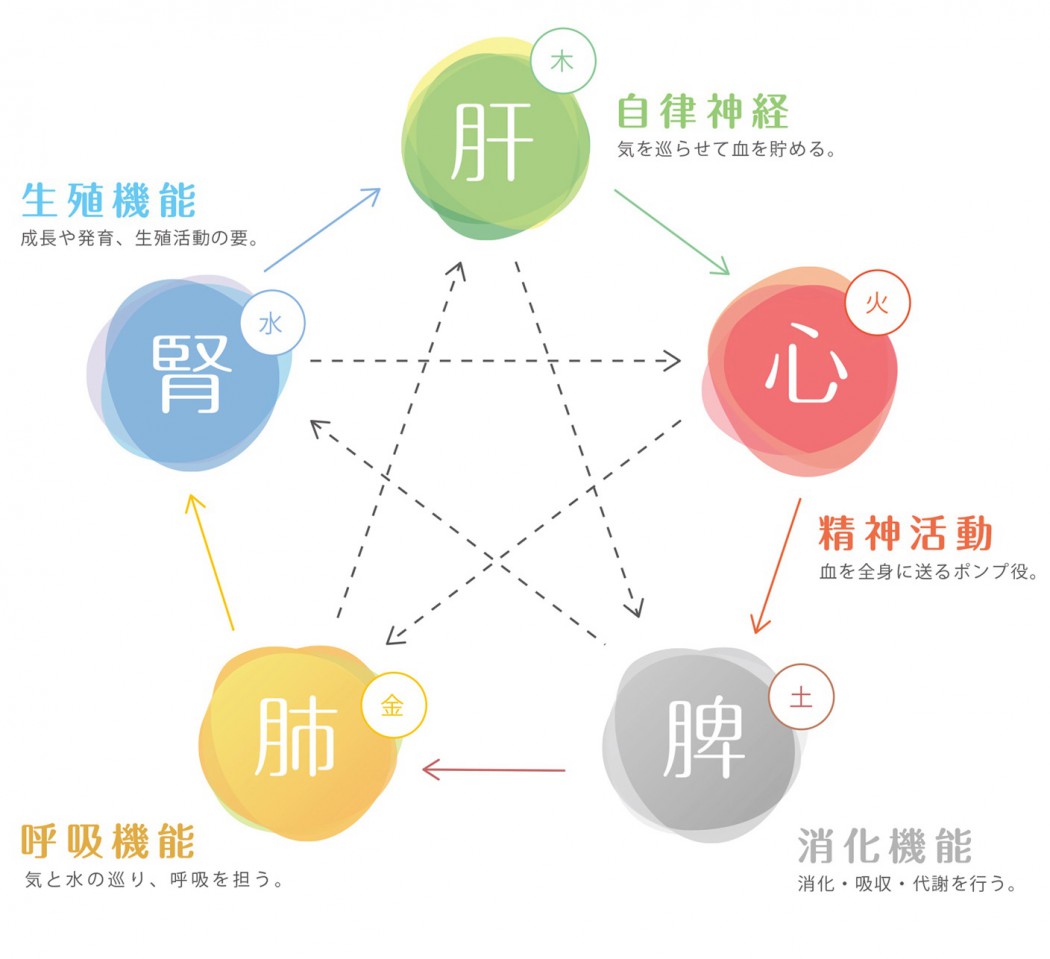

身体の中の「五行」、それが「五臓」

自然界にあるすべてのものを5つの属性に分けたものが「五行」。それに対して、人間の身体を性質と機能によって5つに分けたものが「五臓」です。「五臓」は、それぞれが持つ性質によって「五行」に割り当てることができます。

コメント